アクセサリーや食品など、被写体そのものに焦点を当てた撮影のことを「物撮り」と呼びます。物撮りの対象が商品であれば、消費者の目に留まることや、消費者の購買意欲を促すこと、または商品の情報を正確に伝えることが重要となります。そのため、自宅で物撮りする際は、被写体の構図やアングルを吟味し、自然光や機材をうまく活用して、きれいな画像を再現することが重要です。

今回は、自宅で物撮りを行う際のコツや、あると便利な機材について解説していきます。

物撮り(ぶつどり)とは?

「物撮り」とは、雑誌などの紙媒体や、インターネットのショッピングサイト、ブランドサイトなどの商品紹介において、コスメやアクセサリー、食品といった商品そのものに焦点を当てた撮影のことを指します。

物撮りした画像は主にマーケティング材料として用いられるため、「消費者の目に留まり」、「消費者の購買意欲を促すために」、「商品の情報を正確に伝える」という3点が画像としての重要なポイントとなります。

人物の撮影とは異なり、物撮りでは自然光だけで充分な画質が得られるため、一眼レフカメラ以外にも、コンパクトデジタルカメラやスマートフォンも用いられます。

初心者でもできる自宅向け物撮りのコツ

物撮りが初めてであるという人が自宅で物撮りを行う際は、どのような点に注意すれば、良質な画像を撮ることができるのでしょうか。ここでは、初心者でもできる自宅向け物撮りのコツを6つ解説します。

- イメージに合った構図を選ぶ

- さまざまなアングルで撮影する

- 自然光を活用する

- 背景を用意する

- 三脚を使って撮影する

- カメラの設定を物撮りに適したものにする

イメージに合った構図を選ぶ

撮影しようとする商品がより魅力的に映るように、全体的にバランスのとれた配置のことを「構図」と呼びます。商品や目的によって適した構図は異なり、イメージにあった構図を選ぶことが重要です。構図には主に下記のようなものがあります。

<日の丸構図>

日本の国旗のように、被写体となる商品を画像の中央に配置します。余計な情報を入れない構図のため、ネットショップやフリマアプリといった出店商品の撮影に適した構図です。

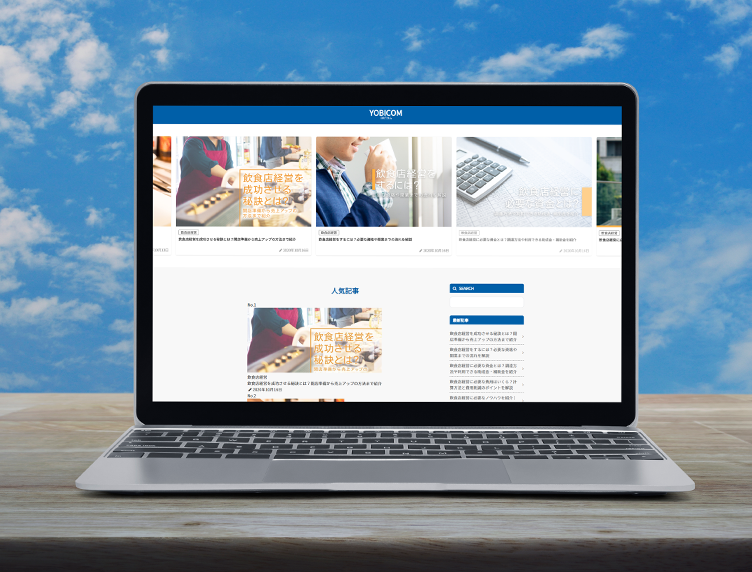

<対角線構図>

四角い画像の対角線上に複数の商品を配置する構図です。おしゃれな雰囲気の仕上がりにしたい場合に適しています。

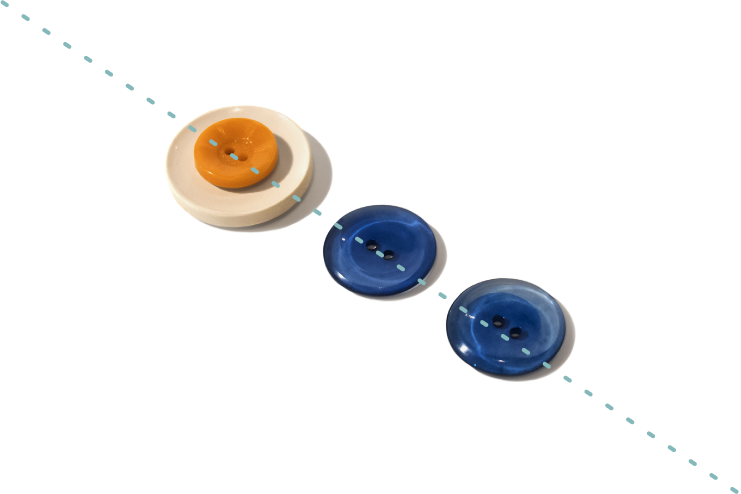

<三分割構図>

四角い画像を縦横それぞれ三等分し、そのうちのいずれかのライン上に商品を配置することでバランスをよく見せる構図です。

さまざまなアングルで撮影する

商品を撮影する際のカメラの角度のことを「アングル」といいます。商品を見下ろす角度を「ハイアングル」、カメラと商品が水平になっている場合を「水平アングル」、商品を見上げるような角度の場合は「ローアングル」となります。ひとつの商品でも複数の角度から撮影した画像を掲載することで、商品の紹介文ではわからない詳細をアピールできます。

さらに物撮り初心者であれば、三脚を利用して商品を同じ場所で回転させることで一貫性のある仕上がりで撮影することが可能です。

自然光を活用する

自宅で撮影する場合、より大きな窓からの自然光を活用することで、撮影機材にコストをかけることなく、商品を自然に表現することが期待できます。撮影する際に被写体の影が暗くなりすぎる場合は、光を反射させる「レフ板」を使用して被写体の明るさを調整しますが、レフ板を持っていない場合でも白い発泡スチロールや画用紙などでも代用が可能です。

また、自然光撮影では、部屋の電気やカメラ内蔵のフラッシュは光の色や角度が自然光とは異なるため、消しておきましょう。

背景を用意する

背景紙や模造紙、布などの背景を用意すると、商品の魅力がより伝わりやすくなることが期待できます。ただし、色味を間違えると商品がくすんでしまったり、商品に背景の色が映り込んでしまったりして、商品のよさがむしろ伝わらないこともあります。初心者であれば白の背景を選ぶほうが、影や明るさの出方がわかりやすく、おすすめです。

三脚を使って撮影する

複数の構図で同じ商品を撮影したい場合などは、三脚を使って撮影することで、商品の配置がズレることなく、構図が固定された状態を再現することができます。さらにカメラのタイマーを活用することで、商品を使用しているところや手に持っているところを自分ひとりでも撮影することができます。三脚にはさまざまな製品がありますが、安価な三脚でも充分に活用できるため、ひとつ用意しておいてもよいでしょう。

カメラの設定を物撮りに適したものにする

物撮りをするにあたり、自身のカメラで物撮りに適した設定にしてみると、より商品が映える仕上がりを目指せます。

今はミラーレス一眼や一眼レフといったさまざまなカメラがありますが、商品にあわせた正確なピントを設定するために、カメラに取り込む量を調整する「F値(絞り値)」、「シャッタースピード」、「ISO感度」を調整してみましょう。「F値」の目安は8〜11が適しており、「シャッタースピード」は三脚がある場合は1秒前後、手持ちの場合はブレを防ぐように1/125〜1/250秒程度がおすすめです。カメラが取り込んだ光をどれだけ増幅するかを示す「ISO感度」は、数値が高いほど、暗い場所でも明るく撮影できますが、画像が粗くなりやすくなります。三脚がある場合は100から調整しながら、800〜1000を上限で調整してみましょう。手持ちの場合は600前後から調整してみましょう。

スマホを使った物撮りする際のコツ

スマホ(スマートフォン)に搭載されているカメラにはさまざまな機能が搭載されており、物撮りでもきれいな画像を再現できます。ここではスマホを使った物撮りの際のコツを7つ解説します。

- ポートレートモードを使用する

- フラッシュをオフにする

- グリッド線を活用する

- セルフタイマーを活用する

- 明るさ調整をする

- HDR機能を活用する

- AF(オートフォーカス)機能を活用する

ポートレートモードを使用する

「ポートレート」とは“肖像画”という意味であり、スマホのポートレートモードを使うと、背景をぼかして被写体となる人物だけを際立たせる撮影ができます。人物以外にも商品や食べ物といった撮影したいものを強調した雰囲気のある画像に仕上がります。

一般的なカメラアプリに搭載されている機能ですが、iPhoneでは、シングルカメラ搭載の機種などは人物以外でのポートレート撮影はできないため、事前に自身のスマホの機能を確認してみましょう。

フラッシュをオフにする

フラッシュ撮影をすると陰影が濃く出てしまうため、商品の自然な色味が再現できない場合があります。また、暗い場所でフラッシュを使うと、光が強く出過ぎて白くなってしまうこともあります。フラッシュをオフにして自然光で撮影するほうが自然な明るさや色味が再現できるでしょう。

グリッド線を活用する

デジタルカメラやスマホ搭載のカメラのプレビュー画面に水平・垂直に入った補助線のことを「グリッド線」と呼びます。グリッド線を活用することで商品の構図のバランスが取りやすくなります。

セルフタイマーを活用する

一定時間が過ぎると自動でシャッターを切る「セルフタイマー」機能は、スマホにも10秒や2秒といったタイマーが設定されています。小さなスマホの場合、一眼レフカメラなどと比較して、シャッターを押すごとに手ブレしやすいため、セルフタイマーの活用は手ブレ軽減に多いに役立ちます。三脚などで固定している場合でもセルフタイマーを併用することで手ブレ軽減の効果を期待できるでしょう。

明るさ調整をする

スマホに搭載されているカメラは、被写体の位置が明るい場合には暗くして撮影し、暗い場合には明るくして撮影するという特性がついています。好みの明るさに調整したい場合には、「明るさ調整(露出補正)」を活用して、自然な明るさを調整しましょう。スマホの機種によりますが、画面に指を置くと、明るさの補正ガイドが表示されるので、上下にスライドさせて調整しましょう。

HDR機能を活用する

「HDR」とは、High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)の略で、明るさ(露出)の異なる複数の写真を自動で撮影し、1枚に合成してくれる機能を指します。HDR機能を活用することで、画像が明るくなりすぎるのを防ぎ、色味が鮮やかに再現されます。明るさの異なる複数の画像を合成してくれる機能のため、合成処理が正確に行われるために、スマホをすぐに動かさないことがコツです。

AF(オートフォーカス)機能を活用する

スマホ搭載のカメラの場合、画面に映った商品をタップ(指で軽く叩くように触れること)すると、カメラが自動でピントを調節してくれます。フォーカスしたい商品をタップすることで、被写体がくっきりと鮮明に再現されます。自動でピントの修正がされないように固定しておくこともポイントです。

自宅での物撮りに役立つ道具

撮影機材が整っているフォトスタジオとは違い、自宅で物撮りを行う場合にはある程度の工夫も必要となります。ここでは、自宅での物撮りに役立つ道具を紹介します。

三脚

撮影する際、カメラを手に持った状態では、手ブレによって画像がぼやけてしまうことがあります。三脚を用いることで、手ブレによる画像のぼやけを防ぐことが可能です。

三脚はスマホ用であれば100均では500円程度、ほかにも3,000円前後で購入できるものもありますが、なかにはプラスチック製などの華奢なものもあり、少しの風で倒れてしまうこともあるため、お試しで購入する以外では、吟味して購入する必要があります。

背景紙

背景紙は、自宅で撮影する際の場所を気にせず、きれいに物撮りする際に役立ちます。物撮りでの背景紙は、白と黒の2色があれば、ほとんどの物撮りで汎用可能で、汚れや破れに注意して使用すれば長く使うことができます。

ディフューザー

ディフューザーとは、光を和らげて強さを調整する機材のことです。物撮りの際に、被写体の背景に出る影を調整するのに便利です。レースカーテンやクッキングシートなどでも代用できます。

レフ板

レフ板とは、光を被写体に反射させることで影の濃さを調整するための機材です。1,000円前後で購入できますが、自宅での物撮りであれば、白い紙やノート、段ボールなどで自作することもできます。

ストロボ(フラッシュ)

ストロボとは、撮影時に被写体へ強い光を与える、フラッシュとも呼ばれる照明装置です。カメラに内蔵されているフラッシュの場合、正面から強い光が与えられるため、影が不自然になったり、被写体が真っ白になったりすることがありますが、ストロボを用いることで、被写体を均一に照らすことができ、立体感を正確に表現することが期待できます。

ストロボがない場合でも、100均でも購入できるLEDライトや、撮影用のほかにスマホがあればそのライトを活用することもできます。

撮影ボックス

撮影ボックスとは、ボックス内に撮影商品を置いて撮影することで、スタジオで撮影したような画質を簡易的に再現できる機材です。手持ちの照明器具をセットできるもの以外にも、LEDライト付きのものであれば照明を別に用意することなく、きれいな画像を撮影できます。

サイズはさまざまありますが、被写体よりも余裕のあるサイズのほうが角度を変える場合などの汎用性があります。

まとめ

商品そのものに焦点を当てた撮影のことを指す物撮りは、マーケティング材料の場合は、消費者の目に留まることで購買意欲を促し、商品の情報を正確に伝えることが重要とされるほど、技術が必要な撮影方法です。自宅で物撮りする際は、被写体の構図やアングルを吟味し、自然光を活用したり、自宅で用意できるような機材を工夫したりすることで、きれいな画像を再現できます。物撮りの際のコツや道具を活用して、商品が魅力的に表現される撮影を目指してみてはいかがでしょうか。